7 faits étonnants sur la chute Montmorency

L’une des merveilles naturelles les plus saisissantes de la région de Québec est sans contredit la chute Montmorency. D’une hauteur spectaculaire de 83 mètres, soit 30 mètres de plus que les chutes du Niagara, elle attire les visiteurs par milliers. Nous vous avons préparé un petit florilège des sept raisons pour lesquelles vous pourriez avoir envie d’aller voir cette superbe attraction de plus près, lors de votre séjour à l’Hôtel Château Laurier de Québec!

1. Une structure géologique très ancienne

Il y a plusieurs centaines de millions d’années, pendant ce qu’on appelle le Paléozoïque, ou ère primaire, toute la région de Québec était située aux abords d’une marge continentale. La chute est considérée comme un vestige de cette période très ancienne: elle résulte d’une faille où se précipite la rivière Montmorency.

Même s’il serait plutôt sympathique d’imaginer une famille de diplodocus faisant trempette au pied de la chute, on sait que les animaux qui fréquentaient la région étaient alors de gros poissons et des types de calmars géants!

2. Les fantômes du passé

Les Premières nations (peuples autochtones du Canada) qui fréquentaient la région connaissaient la chute depuis longtemps, mais c’est le fondateur de Québec en personne, Samuel de Champlain, qui l’a baptisée chute Montmorency. Il a choisi ce nom pour honorer l’amiral de France et de Bretagne Charles de Montmorency-Damville, duc de Damville. Celui-ci n’a jamais vu la chute portant son nom, puisqu’il meurt en 1612 sans avoir mis les pieds au Canada.

Plus de 150 ans plus tard, en prévision des affrontements armés, les Britanniques conduits par le général James Wolfe ont construit des fortifications de terre. L’emplacement est choisi car il permet d’observer les défenses installées par le marquis de Montcalm et l’armée française, de l’autre côté de la rivière jusqu’à Québec. Des traces de ces ouvrages militaires datant de 1759 ont subsisté : ils se trouvent dans la partie orientale du Parc de la chute.

Le contexte de la guerre a aussi donné naissance à une légende : celle de la Dame blanche. Deux jeunes amoureux, Mathilde et Louis, se fréquentaient et devaient se marier en juillet 1759. Quelques jours avant la noce, les Britanniques lancèrent une attaque aux environs de la chute. Engagé dans la milice coloniale, Louis dut partir se battre… et fut tué. Hébétée de tristesse, Mathilde retourna chez elle, enfila sa robe de mariée et se jeta dans le vide de la chute. Il arrive, encore de nos jours, qu’on semble apercevoir une forme blanchâtre se jeter dans les remous de la chute…

3. Une ou plusieurs chutes?

On emploie habituellement le singulier, mais il y a bel et bien trois chutes qui forment la chute Montmorency. Le Parc de la Chute-Montmorency est aménagé en fonction du Grand Sault, la portion principale et la plus impressionnante. Les deux autres chutes sont beaucoup plus modestes et rarement montrées en images: l’une est naturelle et l’autre résulte de la conduite forcée de l’ancienne centrale hydroélectrique, dont les ruines sont encore visibles.

4. Sensations fortes

Si les promenades paisibles en nature ne sont pas votre tasse de thé, sachez que la chute Montmorency peut vous procurer une bonne dose d’adrénaline. Au départ de la gare située au pied de la chute, il est possible de faire l’ascension en téléphérique. Rendu en haut de la falaise, le pont suspendu permet de traverser la chute dans toute sa largeur, avec le grondement sourd de l’impressionnant débit d’eau juste au-dessous. Si vous ne souffrez pas de vertige, vous apprécierez la descente par l’escalier panoramique de 487 marches arrimé à même la falaise.

Pour les plus intrépides, une autre manière de profiter du site est la Via Ferrata. Activité hybride entre la randonnée pédestre et l’escalade, elle consiste à se déplacer sur la paroi rocheuse au moyen de prises métalliques et d’un câble d’acier. Il y a trois parcours : l’Explorateur (débutant, 8 ans et plus, 200 m, durée de 2 h), le Torrent de Montmorency (intermédiaire, 12 ans et plus, 260 m, durée de 2 h 30) et l’Ascension Tyro 120 (intermédiaire, 14 ans et plus, 120 m de tyrolienne et 130 m de via ferrata, durée de 2 h 15). Tous les parcours sont encadrés par des guides certifiés.

Si ça ne vous suffit pas, il y a aussi une tyrolienne double de 300 mètres qui traverse toute l’anse de la chute… Oserez-vous l’essayer?

5. Amour interdit

Tout en haut de la falaise se trouve le Manoir Montmorency, qui héberge un centre d’interprétation, une boutique et un service de restauration. L’édifice actuel est en fait une reconstitution à l’identique du manoir Montmorency qui a disparu dans les flammes en 1993, lors de travaux de rénovation.

Le manoir initial était la maison de campagne que le gouverneur, Frederick Haldimand, s’était fait construire en 1780. Par la suite, ce manoir a abrité les amours d’un couple étonnant : celui du duc de Kent (qui n’était autre que le prince Edward, fils du roi Georges III et père de la future reine Victoria) et d’une femme mariée, Thérèse-Bernardine Montgenet, qui se faisait appeler Julie de Saint-Laurent. Selon certaines rumeurs, cette relation hors normes aurait duré 27 ans.

En haute saison (printemps et été) ainsi que pendant le temps des Fêtes, le Manoir est ouvert tous les jours. Vérifiez bien avant de vous déplacer ou demandez-nous de le faire pour vous.

6. Prendre du recul pour mieux voir

Plusieurs moyens de transport sont possibles pour vous rendre à la chute Montmorency. Le plus simple est de s’y rendre en voiture en empruntant l’autoroute Dufferin-Montmorency. Si vous aimez ce type de formule, il y a également un tour guidé en autobus de luxe, au départ de Québec, qui inclut un arrêt à la chute Montmorency.

Pourtant, saviez-vous que c’est à partir de l’Île d’Orléans que l’on contemple le mieux la superbe chute? Suivez l’autoroute jusque devant la chute, puis empruntez le pont de l’île : en partant de Québec, vous y serez en une vingtaine de minutes. Profitez de l’occasion pour faire le tour complet de l’Île d’Orléans (66,5 km) en vous arrêtant pour manger une crème glacée, du fromage frais ou flâner dans les boutiques d’artisanat traditionnel.

7. Le «pain de sucre»

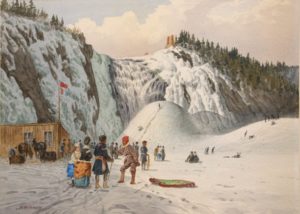

Eh non, nous ne parlons pas ici d’une friandise ou autre petite douceur. Si la brume rafraichissante qui se dégage de la chute est fort agréable lors des chaudes journées d’été, ces embruns gèlent en hiver et se déposent tout autour, sur la falaise mais aussi au pied de la chute, où l’accumulation finit par former ce qu’on appelle le «pain de sucre». Certaines années, cet amas glacé peut atteindre des proportions impressionnantes. Déjà au 18e et au 19e siècle, on se déplaçait pour aller le voir! En voici d’ailleurs une charmante illustration, datant d’environ 1870.

Si vous voulez admirer cette formation éphémère en personne, et en profiter pour jeter un coup d’œil aux téméraires adeptes d’escalade sur glace, il faudra revenir nous voir l’hiver prochain!

* * * * *

N’hésitez pas à faire appel à nos services à l’Hôtel Château Laurier Québec pour bonifier votre séjour parmi nous : qu’il s’agisse de vous conseiller un restaurant, de vous offrir des recommandations pour faciliter vos déplacements ou encore de vous aider à dénicher un cadeau original, nous nous ferons un point d’honneur de vous révéler le meilleur de la ville de Québec.

L’île de Félix

« Pour supporter le difficile et l’inutile, y’ a l’ tour de l’île ». C’est sur ces mots que débute Le tour de l’île, à mon point de vue une des plus belles chansons de Félix Leclerc. L’Île d’Orléans, c’est un peu le jardin royal de Québec, non seulement un terreau fertile pour les producteurs, mais également un écrin vert pour les amoureux du beau et du bon, et ce, à quelques minutes du cœur de la ville de Québec.

Le lien entre l’Hôtel Château Laurier Québec et l’Île d’Orléans prend racine dans notre amour de la langue française, de la culture québécoise et bien sûr des excellents produits que ses agriculteurs livrent à notre service de banquets et traiteur George V. Encore cette année, tout au long de l’été 2021, nous accueillons dans le Foyer Des Plaines de l’hôtel une exposition d’œuvres d’artistes peintres de l’Île : Annette Duchesne Robitaille, Christine Hébert, Johanne Lemay, Karina Kelly, Manon Pouliot, Mélanie Lemelin, Michel Blouin, Michel Dufresne, Violette Goulet et Yves Robitaille.

Un retour aux racines

L’Île d’Orléans est définitivement, avec la Côte-de Beaupré, le territoire où la présence francophone a pris racine au Québec. On dénombre en effet près de 300 familles souches qui s’y sont établies après l’arrivée des premiers explorateurs et colons français. D’ailleurs, une majorité des Québécois sont des descendants de ces premiers colons français venus s’y établir. Il y a donc de bonnes chances que vos ancêtres en soient les descendants. Si la généalogie vous intéresse, je vous suggère donc une visite à la Maison de nos Aïeux, située à deux pas de l’église de Sainte-Famille, où une immense maquette de l’île vous permettra de repérer la terre de votre ancêtre et peut-être même de retrouver l’adresse actuelle de cette terre.

Et avant même la colonisation française, l’Île était déjà fréquentée par des autochtones. Les Algonquins l’appelaient l’île « Minigo », une déformation du mot algonquin « Ouindigo » qui signifie « ensorcelée ». Il n‘est donc pas étonnant que Félix Leclerc, auteur et poète inspiré par la nature et l’âme québécoise, ait décidé d’y acheter une terre et s’y établir à la fin des années 60. Et c’est sur l’Île, que ce grand parmi les grands, a tiré sa révérence le 8 août 1988.

Bien au-delà de sa mort, sa mémoire y est toujours bien présente. À seulement 10 minutes du Vieux-Québec, l’Espace patrimonial Félix-Leclerc, fondé par sa fille Nathalie, est le point de départ idéal pour votre tour de l’Île.

Dès le pont traversé, une fois la côte montée, en tournant à gauche au carrefour, on y accède après quelques centaines de mètres. Centre d’interprétation dédié à la découverte de l’œuvre de Félix Leclerc, ainsi qu’une vitrine pour des expositions temporaires, c’est également un lieu de diffusion qui offre des spectacles d’artistes de la chanson québécoise et française. Tout juste en face, sur le flanc qui mène aux berges du fleuve, une immense statue de Félix jouant de la guitare a été érigée au pied d’un érable qui marque le début d’un sentier de 3 kilomètres.

De la terre à la table

Tout au long de la route qui ceinture l’Île, on constate à quel point l’agriculture occupe le territoire. Bien avant le tourisme, la production agricole y demeure la première activité économique. Et à l’Île, peut-être plus que partout ailleurs au Québec, les urbains vibrent au diapason des récoltes en faisant de l’autocueillette des pommes et des petits fruits, une activité de détente et de communion avec la vie pastorale. Sur le Chemin Royal, les kiosques offrant fruits, légumes, confitures et cidres s’y succèdent. Les Bilodeau, Blouin, Gagnon, Gosselin, Plante, Pouliot, Vaillancourt, autant de familles souches qui y exploitent encore de nos jours de grandes fermes qui produisent des aliments qui se retrouvent dans les étals de nos marchés et sur nos tables.

Pas étonnant que la majorité des restaurateurs de la région de Québec s’y approvisionnent en produits du terroir d’une grande qualité. Notre service de banquets et traiteur George V ne fait pas exception. Le Chef et sa brigade culinaire apprécient et travaillent entre autres les produits de Cassis Monna et filles, l’ail noir bio de Balsai, Les fines herbes de Daniel, les volailles et les gibiers de la Ferme Orléans. Et, nous tous, comme simples consommateurs de bons et frais produits, pouvons également profiter d’une visite sur l’Île pour nous les procurer.

Un parcours gourmand

Le tour de l’Île, que vous le fassiez en auto ou à vélo, est donc un véritable parcours gourmand. En traversant les territoires de chacun de ses six villages, vous aurez l’occasion de vous arrêter pour y découvrir et consommer les saveurs et délices de l’Île d’Orléans. Plusieurs producteurs passionnés ont créé des commerces qui proposent une réelle expérience gourmande. Vignobles, petits restos et cantines, boutiques offrant des aliments transformés avec amour, l’Île nous propose tellement de choix, qu’une seule visite ne nous parviendra pas à les apprécier à leur juste valeur. Alors, pourquoi ne pas y retourner? Si vous êtes de la région, voilà définitivement une escapade à inscrire dans votre liste de favoris. Et si vous êtes de passage, une visite de l’Île devrait définitivement faire partie de vos incontournables. Je vous propose quelques coups de cœur personnels et d’autres suggérés par des amis.

Surnommée l’île de Bacchus par Jacques-Cartier, vous retrouverez sur l’Île quelques vignobles où vous pourrez, non seulement déguster et acheter leurs produits, mais également en profiter pour une balade dans les vignes et casser la croute. Parmi ceux-ci, mes suggestions : un arrêt aux Vignoble de Sainte-Pétronille, de L’Île de Bacchus et à Saint-Pierre le vignoble.

Si vous avez la dent sucrée et que vous ne pouvez résister à l’odeur du chocolat, à la fraicheur d’une bonne crème glacée ou à tout autres délices sucrés, pourquoi ne pas vous arrêter à la Chocolaterie de l’Île à Sainte-Pétronille, à la crèmerie de Cassis Monna et filles ou à la Nougaterie de Québec, ces deux dernières situées à Saint-Pierre.

Et si toutes les fermes croisées au passage vous ouvrent l’appétit, et bien sachez que l’Île vous propose de nombreuses haltes gourmandes. D’un repas à une grande table à un arrêt à l’une ou l’autres des roulottes qui ont su réinventer la bouffe minute avec inspiration, en passant par les cafés et restos de village, l’offre est abondante et vaut nettement le détour.

Parmi les bonnes tables, je retiens La Goéliche au cœur de Sainte-Pétronille ou un arrêt à deux restaurants situés dans des maisons ancestrales, soit le Moulin Saint-Laurent et le restaurant Les Ancêtres à Saint-Pierre.

Et tout au long de votre parcours, vous pourrez vous offrir une pause pour vous restaurer à l’un ou l’autre des nombreux cafés, bistros et pubs. Parmi ceux-ci, je retiens les pains, pâtisseries et pizzas de La Boulange située dans une maison ancestrale face à l’église de Saint-Jean et le restaurant-terrasse La Monnaguette de Cassis Monna et filles.

Et enfin, comme sur la plupart des routes de campagne, vous croiserez sur le tour de l’Île des cantines et roulottes. Parmi celles-ci, en voilà deux qui ont su donner ses lettres de noblesse à la bouffe minute. Tout d’abord La Roulotte du coin, casse-croûte dédié aux produits du canard et de l’Île avec ses frites cuites dans le gras de canard, ses hamburgers, sa poutine au foie gras et ses pattes de canard frites, Et puis, le casse-croute Chez Mag, célèbre pour ses fines poutines, ses burgers gourmands et ses guédilles au homard. Ces deux roulottes sont situées à Sainte-Famille.

Une nature généreuse et bienveillante

Ce qui pour moi fait, avant toutes choses, que le tour de l’Île soit une escapade charmante et inoubliable, c’est la beauté unique des lieux. Chacun de ses six villages possède un charme unique. Les belles demeures bourgeoises de Saint-Pétronille qui se dressent, telles de grandes dames, à l’extrémité ouest. Le village de Saint-Laurent avec son parc maritime, son église, son quai et ses belles maisons en bordure du Saint-Laurent. L’enfilade de magnifiques maisons patrimoniales du très beau village de Saint-Jean. Le caractère rural de Saint-François avec un arrêt à sa tour d’observation, qui nous offre des vues à couper le souffle sur le Mont-Sainte-Anne et le Cap Tourmente. Et sur sa rive nord, les beaux villages de Sainte-Famille et Saint-Pierre, dominant le fleuve et la Côte-de-Beaupré. Et pour rompre le cours paisible du Chemin royal, pourquoi ne pas prendre, à partir de Saint-Jean, la Route du Mitan qui traverse l’Île dans sa largeur. Sur cette route, on a l’impression, en traversant ses prés infinis et ses corridors boisés, d’être hors du temps devant cette beauté qui s’offre à nos yeux.

Comme l’a si bien décrit Félix Leclerc, l’Île d’Orléans « c’est comme Chartre, haut et propre ». À vous de vous offrir un pur moment d’extase, de beauté et de sacré.

Mon coup de cœur musical : Le Tour de l’Île de Félix Leclerc.

Québec, la belle, vous attend!

– As-tu vu ton fleuve, ce matin? Il est magnifique!

– Comme toujours, répondis-je.

Et je m’engouffrai dans l’étroite rue Buade. Je dévalai la côte de la Montagne et,

par la rue Dalhousie, gagnai les quais du Vieux Port. Il était midi.

Le fleuve n’était pas seulement magnifique. Magique il était, sans âge et toujours neuf, parleur et musicien.

Pierre Morency

Que serait Québec sans son fleuve?

Alors que l’été s’installe, que la pandémie de la Covid-19 ralentit, il nous est à nouveau permis de rêver de découvertes et de voyage. À l’Hôtel Château Laurier Québec, nous sommes heureux de vous accueillir en faisant rimer tourisme avec francoresponsabilité.

Suivez-nous! Nous vous proposons un tour de ville francoresponsable avec pour guide, Johanne Caron, notre directrice des ventes et du marketing à l’hôtel.

Premier arrêt – Une culture francophone authentique

« Puisque la francoresponsabilité consiste à promouvoir la langue

française et la culture francophone dans toute sa pluralité et sous

toutes ses formes, il faut se le dire, la ville de Québec offre aux visiteurs

une expérience authentique de culture francophone. »

Johanne Caron

Authentique? Le terme n’est-il pas galvaudé?

Il est vrai que le terme est abondamment utilisé dans le domaine du tourisme. Il est bon de se rappeler qu’authentique vient du latin authenticus, signifiant original, qui peut faire foi. Parler d’authenticité en parlant de la ville de Québec, c’est dire aux visiteurs qu’ils peuvent se fier à ce qu’ils voient de nos façons de vivre, de notre manière d’habiter la ville, d’y travailler et de s’y divertir.

« L’authenticité dans l’œil du touriste qui visite Québec, c’est de sentir

qu’il ne visite pas un décor de théâtre, que ce qu’il découvre n’est pas

une pâle copie de la vraie vie.

Plus encore, en venant à Québec, les touristes ont le bonheur de pouvoir

rencontrer des vraies personnes qui habitent vraiment les différents

quartiers de la ville et d’échanger avec elles, car nous sommes reconnus

pour notre amabilité et notre accueil chaleureux. ».

Johanne Caron

À Québec, la culture francophone s’exprime de multiples façons. Il y a bien sûr les festivals de toutes sortes (musique, humour, histoire), le théâtre, les musées sans oublier les compétitions sportives ni les Passages insolites dont les installations surprennent le visiteur au détour d’une rue.

« Le cœur événementiel de Québec vibre à la culture francophone. »

Johanne Caron

L’Hôtel Château Laurier Québec est fier de soutenir des artistes francophones. Pour un second été, vous pourrez y découvrir des peintres de l’Île d’Orléans.

Préparez votre séjour ou prolongez votre plaisir : en collaboration avec leslibraires.ca, nous vous proposons une liste de livres qui vous racontent Québec.

Deuxième arrêt – Sortir des sentiers battus

En tant que destinations touristiques de choix, Québec possède bien sûr des attraits incontournables témoignant de l’empreinte francophone en Amérique. Pensons au secteur du Petit Champlain, dont la rue éponyme est l’une des plus vieilles rues commerciales en Amérique du Nord. Deux autres classiques sont l’arrondissement historique du Vieux-Québec classé au patrimoine mondial de l’UNESCO ainsi que le vaste parc urbain des plaines d’Abraham, nommées en l’honneur du colon Abraham Martin arrivé en Nouvelle-France en 1620.

Johanne Caron nous invite toutefois à pousser plus loin la découverte de la ville de Québec et de ses citoyens.

« Le concept de vacances en ville offre cette possibilité d’explorer la ville

hors du circuit classique proposé par les guides touristiques.

Au cours des dernières années, plusieurs quartiers centraux ont connu

une revitalisation qui les rendent fort attrayants pour qui veut découvrir

« la vie de quartier ». »

Johanne Caron

Selon elle, deux secteurs se démarquent tout particulièrement.

Tout d’abord, celui de la rue Saint-Joseph, artère commerciale historique, dotée d’une riche architecture où se côtoient institutions culturelles, cafés, bars et restaurants, alimentation classique, du terroir ou encore internationale, boutiques de mode et institutions de santé. Une mixité d’usages, reflet de la mixité sociale des habitants du quartier.

Le second quartier à découvrir est Limoilou, qui tire son nom du manoir où Jacques Cartier passa les dernières années de sa vie près de Saint-Malo en France. Ce quartier aux origines ouvrières et de classe moyenne fut fondé à la fin du XIXe siècle. Aujourd’hui très en vogue, la vie quotidienne y est rythmée entre effervescence et nature urbaine, entre bitume et ruelles vertes. Parcourir les rues de Limoilou s’est découvrir une ville qui se transforme, une ville qui se diversifie, une ville où les accents francophones et francophiles se rencontrent et s’y mélangent.

« Que ce soit la vieille ville ou les quartiers centraux, un des grands

charmes de Québec consiste dans sa géographie. Il est possible de la

visiter à pied ou en combinant de courts trajets en transport en commun.

Visiter Québec ainsi permet le tourisme lent. Le tourisme qui prend son temps. »

Johanne Caron

Afin d’agrémenter le séjour francoresponsable de nos clients, nous vous proposons une carte unique en ville : la carte des coups de cœur de nos employés ! Pour la consulter cliquez ici.

Troisième arrêt – Le terroir

Une ville et sa culture se découvre aussi par les papilles.

Si longtemps Québec a pu traîner une réputation où la variété gastronomique ne pouvait rivaliser avec les grandes villes comme Montréal, voilà que cette réputation se conjugue clairement au passé. La ville compte désormais sur une large palette de restaurants et de chefs qui rivalisent d’audace pour faire connaître les produits du terroir québécois ou encore la cuisine internationale.

Plusieurs des restaurants à Québec ont gagné des prix et des reconnaissances

de « Meilleurs restaurants » dans différents palmarès canadiens, québécois

et parfois même en tête des palmarès de critiques culinaires européens !

Ce qui m’épate toujours chez les chefs chevronnés de Québec, plusieurs

osent fermer leur restaurant, le temps de le rénover, et de rouvrir en

proposant une nouvelle thématique ! ».

Johanne Caron

L’Hôtel possède désormais sa boutique gourmande où il est possible de se procurer des produits locaux en plus des produits de notre service traiteur le George V et notre pâtisserie-boulangerie Le Croquembouche.

L’Hôtel est situé à quelques pas des plaines d’Abraham, avec une vue imprenable

sur le fleuve Saint-Laurent. C’est un réel plaisir désormais de

pouvoir offrir à nos clients tout ce qu’il faut pour un pique-nique à

saveurs locales et québécoises afin de leur permettre de goûter la ville autrement.

Pour nous, cela exprime pleinement notre art de recevoir avec la touche francoresponsable.

Johanne Caron

Voilà, c’est ainsi, avec ce retour vers notre majestueux fleuve, que se termine notre périple dans la ville de Québec. Nous espérons qu’il vous aura donné envie de venir nous voir!

Au plaisir de vous accueillir!

L’équipe de l’Hôtel Château Laurier Québec

* * *

Promotion en quantité limitée : Réservez directement sur notre site pour deux nuitées et plus, et recevez une carte-cadeau de 75 $. Pour consulter cette promotion et pour réserver cliquez ici.

La Basse-ville gagne en hauteur

En traversant la réception de l’Hôtel Château Laurier Québec dernièrement, je me suis arrêté quelques instants devant ce portrait du jeune Sylvain Lelièvre peint par l’artiste madelinot Louis Boudreault et je me suis mis à repenser à mes années de jeunesse passées au cœur du quartier Limoilou.

Lelièvre chantait « Quand on est de la basse-ville, on n’est pas de la haute ville », exprimant ainsi un sentiment un peu contradictoire des habitants du Limoilou d’alors, traduisant un certain complexe d’infériorité, mais exprimant du même coup la fierté d’appartenir à un village en ville où la communauté était tissée serrée. Si les choses ont bien changé depuis, avec l’effervescence palpable au cœur du Vieux-Limoilou, on y retrouve toujours l’esprit d’un milieu de vie profondément convivial tel que le décrivait l’auteur-compositeur dans sa chanson. C’est toujours avec beaucoup de plaisir que je retourne me promener à Limoilou. Je vous invite donc à me suivre pour découvrir quelques bonnes adresses qui font du Vieux-Limoilou une destination pour les épicuriens.

Si les amateurs de bonne bouffe peuvent jouir d’une offre généreuse depuis quelques années au cœur du Vieux-Limoilou, il y a un autre établissement localisé dans le quartier qui en met plein les oreilles aux mélomanes et ce, depuis près de 50 ans. À l’intersection de la 3e Avenue et de la 4e Rue, on retrouve en effet les locaux de CKRL-FM, une institution médiatique qui marque la vie culturelle et musicale de Québec depuis près de cinquante ans. La station, après sa naissance à l’Université Laval et deux déménagements dans le Vieux-Québec et le quartier Montcalm, a vraiment trouvé dans Limoilou, une terre d’adoption tout à fait naturelle. D’ailleurs, Denis Lelièvre, le frère de Sylvain, est animateur de la station depuis sa création en 1973.

Couleur café

Avec le renouvellement de la trame sociale et économique d’un quartier, on remarque souvent la naissance de commerces et d’établissements qui s’adressent aux amateurs de café et de thé. Si cela est un indice de renouveau, et bien on peut affirmer, sans se tromper, que Limoilou connaît une véritable renaissance. On retrouve, tout au long de la 3e Ave, de bonnes adresses pour répondre aux attentes des clients à la recherche de cafés et de thés de qualité. À l’extrémité sud du quartier, tout juste après avoir traversé le pont qui enjambe la Rivière Saint-Charles, au coin de la 2e Rue, une nouvelle succursale du café la Maison Smith a ouvert ses portes après les succursales du Vieux-Québec et de l’Île d’Orléans. Aux places offertes par le café, se greffe la nouvelle unité de production de ce réseau d’établissements.

Au coin de la 5e Rue, dans ce qui était autrefois une pharmacie, on retrouve la Brûlerie du Vieux-Limoilou. Faisant partie d’un réseau de brûleries établies dans plusieurs quartiers de Québec, dont Saint-Roch, le Faubourg Saint-Jean-Baptiste, Vanier et Sainte-Foy, la Brûlerie du Vieux-Limoilou s’est donnée pour objectif de démocratiser la culture du café en offrant un produit bien fait à un prix honnête.

De biais, de l’autre côté de l’avenue, on retrouve les Cafés Sobab, une véritable institution pour les amoureux du café. La famille Babos exploite en effet ce commerce depuis un quart de siècle. Dès que vous aurez franchi la porte, l’arôme de ce nectar vous subjuguera. Vous n’aurez qu’à vous laisser guider par des conseillers qualifiés et passionnés. On retrouve également à l’intérieur de ce café une boutique où vous pourrez acheter une machine espresso et tous les accessoires qui vous permettront de vous conconcter, à la maison, des cafés dignes d’un baristas.

Quelques pâtés de maison vers le nord, au coin de la 12e Rue, quand on ouvre la porte de Le lièvre et la tortue, on pénètre dans un joli salon de thé qui nous accueille dans un décor unique et inspirant : meubles d’une autre époque, tasses, soucoupes et assiettes fleuries, plateaux à petits sandwichs et pâtisseries très « British », tout est mis en scène pour recréer l’ambiance d’un véritable salon de thé. Au menu, pour accompagner une belle sélection de thés, de belles douceurs telles scones, sandwichs au poulet et aux concombres, cake au citron et pouding au pain. Et pour vous amateurs de café, vous pourrez y déguster également espresso, latté, cappuccino, mochaccinno et compagnie.

Et si on mangeait

Dans le Limoilou de ma jeunesse, l’offre en matière de restaurants était, somme toutes, limitée et plutôt traditionnelle. À cet égard, Limoilou n’était guère différent des autres quartiers ouvriers et de classe moyenne qui ceinturaient le cœur touristique de Québec, comme Saint-Sauveur et Saint-Roch. Tout comme ces derniers, la scène gastronomique et bistronomique du Vieux-Limoilou a connu une véritable explosion depuis le début des années 2000. Le nombre d’adresses intéressantes est impressionnant. Je vous invite vraiment à aller vous promener dans le coin pour les découvrir. Je vais tout de même vous en présenter quelques-unes qui méritent définitivement le détour.

Entre la 5e et al 6e Rue, sur le côté ouest de la 3e Avenue, on retrouve le Myagi, un petit bistro Thai fort sympathique où vous pourrez déguster sushis, poke bowls et sautés thaïlandais dans une ambiance feutrée et un décor sans prétention rappelant les bistros new-yorkais. Je vous recommande particulièrement les calmars Shangaï, ils sont délicieux.

Tout juste à côté, Arvi, un établissement que je n’ai pas encore eu la chance de fréquenter mais qui m’attire vraiment. Celui-ci a fait une entrée remarquée dans l’univers de la gastronomie à Québec puisqu’il a été nommé meilleur nouveau restaurant au Canada en 2019 par le magazine En Route d’Air Canada. Arvi propose une cuisine libre et forte en caractère, dans un local où il n’y a pas de frontière entre le restaurant et la cuisine, celle-ci étant carrément située au centre, sans réelle frontière physique. D’ailleurs, l’absence de frontière entre la cuisine et les tables n’est pas que physique puisque ce sont les membres de la brigade du chef Julien Massia qui font régulièrement le service aux tables.

Un peu plus loin sur la 3e Avenue, la porte est ouverte pour accéder à La Planque, une autre belle adresse de la gastronomie de Québec. Une planque, par définition, est un lieu caché et secret. Ici, il faut le dire, le secret est éventé depuis un certain temps, puisque le restaurant a définitivement conquis une belle et fidèle clientèle de clients attirée par la chaleur et la gastronomie créative de l’établissement. Dans ce repère, la promesse est claire : cuisine de qualité, bons vins, bières goûteuses, bonne musique et décor recherché.

Côté bistros, micro-brasseries et restos sympathiques, voici également en vrac quelques bonnes adresses :

Au coin de la 7e Rue, Le Trèfle, où après Verdun et Hochelaga à Montréal, le comédien Rémi-Pierre Paquin et ses partenaires, vous accueillent dans cette taverne irlandaise qui, avec ses murs et planchers de bois, son bar à surface en cuivre et son cachet antique, propose plus de 100 bonnes bières, des scotchs de renom et un menu de qualité et varié.

À l’intersection de la 3e Avenue et de la 6e Rue, Fistons resto-bistro de quartier où vous pourrez déguster pizzas, shish taouk, burgers et tartares dans une ambiance décontractée et conviviale.

Face à Demers vélos et skis de fond, La Signature, un resto « apportez votre vin », est une adresse populaire qui propose, entre autres, une carte de brunchs et de déjeuners généreuse et délicieuse, offerts dans une ambiance moderne et accueillante. Et, les commentaires laissés par les clients sur le Web le confirment, vous pouvez être assurés d’un service personnalisé et près des gens.

Et comme dernière bonne adresse, sur le Chemin de la Canardière, à quelques minutes à l’écart de la 3e Avenue et à quelques pas du CEGEP de Limoilou, La Souche, une microbrasserie qui offre, à chaque saison, une diversité de produits inspirés de la nature et une multitude de façons de faire de la bière, réinventées à chaque brassin. La promesse de La Souche Limoilou : offrir un espace de dégustation chaleureux et festif qui vous fera vivre un moment de répit en nature, en plein cœur de la ville.

Et pour cuisiner à la maison

Pour les amateurs de bonne bouffe et de bons produits que l’on peut apprêter à la maison, Limoilou offre également de bonnes adresses. J’en partage une avec vous. À l’intersection formée par la 3e Avenue et le Chemin de la Canardière, le Croc Mignon, une boucherie, une poissonnerie et un service traiteur sont réunis sous le même toit. Au Croc Mignon, on a à cœur de s’approvisionner chez des producteurs locaux qui fournissent des produits de première qualité. Bœuf, agneau, porc, poulet, une bonne adresse pour remplir votre frigo de viandes délicieuses. Et côté mer, vous y trouverez une vaste sélection qui raviront les amateurs de poissons.

Pour l’amour du gin et de Limoilou

Un peu en retrait de la 3e Avenue, en bordure de la rivière Saint-Charles, se retrouve une petite zone industrielle où deux jeunes entrepreneurs dynamiques ont implanté la distillerie Stadaconé. Ils auraient pu limiter la vente de leurs délicieux gins dans le salon de dégustation de l’usine avec son beau bar en forme de proue de navire ou même se contenter d’offrir des visites guidées. Mais ils ont décidé d’aller encore plus loin dans leur projet en investissant dans un véritable jeu d’évasion intégré à la visite de leurs installations. Chacun des produits de la distillerie Stadaconé est unique, tant par son aspect visuel que par sa composition. Leur vision est audacieuse et à l’image du dynamisme qui caractérise le Vieux-Limoilou, soit augmenter l’offre touristique en devenant un attrait incontournable, offrir des produits qui ont du goût tout en plaisant au plus grand nombre et enfin, gérer une entreprise qui se comporte comme un citoyen généreux et responsable face à l’environnement.

Le Limoilou d’aujourd’hui, tout comme celui de Sylvain Lelièvre, est un lieu convivial qui propose toujours une belle vie de quartier. Si vous y demeurez ou si vous le fréquentez, vous serez sûrement d’accord avec moi pour dire qu’il fait bon y vivre, s’y restaurer et se divertir. S’y tient d’ailleurs Limoilove, un événement de rue festif et gastronomique au nom évocateur, qui traduit tellement l’essence de la marque du « nouveau » Vieux-Limoilou.

En vous quittant, avant de proposer mon coup de cœur musical, voici une image de la Place Sylvain Lelièvre en hommage à l’auteur-compositeur et à son œuvre.

« Moi je suis d’une ruelle comme on est d’un village »,

Tiré de la chanson La Basse-ville de Sylvain Lelièvre

Un an sans voyager

À l’Hôtel Château Laurier Québec nous désirons conserver en mémoire le sentiment collectif qui nous habite depuis que nous sommes privés de voyager. Notre projet : rassembler un échantillonnage de textes de divers univers. Voici les différents textes reçus de personnalités publiques, d’auteurs et de citoyens que nous vous invitons à découvrir les textes .

Nous avons été particulièrement inspirés par la citation de Hans Christian Andersen « Voyager c’est vivre. ».

Merci à Les Libraires pour leur participation dans ce projet.

De plus, l’hôtel accueillera cet été une exposition des artistes de la MRC de l’Île d’Orléans inspirés de la thématique « Un an sans voyager. » Nous vous invitons à passer voir leurs créations dans le Foyer Des Plaines de l’hôtel.

Texte par Alain Girard:

Aurions-nous pu imaginer, à l’aube de 2020, que cette soif et ce besoin de découverte et d’évasion nous seraient tout simplement refusés au nom du bien-être collectif? Poser la question c’est y répondre : bien sûr que non. Le tourisme s’est développé à la vitesse grand V au cours des deux dernières décennies. Des destinations émergentes sont apparues sur nos écrans radar. La terre est dorénavant la seule limite à ce désir de découvrir, et encore. Certains pensent même à la commercialisation, dans un avenir prévisible, de voyages dans l’espace.

Il y a donc un an, la possibilité de voyager a été sérieusement mise à mal. Les frontières sont devenues des obstacles réels, difficiles à franchir. Du jour au lendemain, les hôtels, particulièrement en milieu urbain, ont vu leur achalandage s’effondrer. La majorité des sites et attraits touristiques ont été désertés. Les événements où les spectateurs pouvaient vibrer au diapason d’une même énergie ont tous été mis sur pause. C’est comme si, tout d’un coup, quelqu’un avait fermé l’interrupteur et coupé le courant qui alimentait les rêves et les projets de millions de voyageurs.

Comme l’industrie du tourisme est notre domaine, nous nous sentons fortement concernés. Dans l’attente d’un redémarrage du tourisme et de pouvoir, nous aussi, découvrir de nouveaux horizons, nous avons pensé à un projet. Nous avons donc invité des personnalités publiques, des auteurs et des citoyens à nous livrer un texte où ils s’exprimeraient sur comment ils ont vécu cette année sans voyager et comment ils entrevoient la perspective de voyager à nouveau. Plusieurs ont accepté l’invitation et nous livreront sous peu de courts textes. Convaincus que nous y retrouverons des témoignages fort intéressants, nous les publierons au cours des prochaines semaines sur nos médias sociaux.

Pour ma part, le goût de voyager et de découvrir de nouvelles villes et régions du monde est toujours aussi fort. Les projets de voyage ne manquent pas : Londres, les châteaux de la Loire, la Grèce, autant de destinations que nous avons, ma conjointe Suzanne et moi, le goût de découvrir ensemble. Bien sûr, comme le 11 septembre 2001 a modifié considérablement les normes de sécurité dans le transport aérien, la pandémie de la COVID viendra sans aucun doute ajouter de nouvelles normes et contraintes de nature sanitaire et affectera la façon dont nous voyageons. Mais je pense vraiment que le besoin de découverte et d’évasion est si fort que le tourisme et l’économie en général connaitront un rebond significatif au cours des prochaines années, certains économistes parlant même d’une période d’années folles. Sur ce, continuons de rêver car d’ici peu voyager sera redevenu une réalité.

Auteurs

Après plus d’un an à vivre une pandémie mondiale, nous avons demandé à des auteur(trice)s de nous écrire un texte décrivant leur sentiment dû à l’impossibilité de voyager durant la dernière année.

Voici les textes reçus de ces écrivains:

Texte par Nora Atalla:

Passerelles

N’ai-je pas toujours rêvé d’enjamber l’univers? Pourtant, je reste inerte, l’apathie s’empare de moi. Les jours s’impatientent de me voir partir. Je cherche à renaître hors des marécages. Tendre ma main ne suffit pas; je m’embourbe dans le marasme, feuillette des panoramas virtuels.

Ma maison est prison. Les barreaux se multiplient, surgissant de toutes parts. Je m’insurge contre le temps qui s’étire sans issue. Voler. Est-ce si difficile?

Les pages d’un livre s’imposent. Quelques images me titillent. Que découvrir entre les couleurs étalées? Je cherche une autre dimension dans l’épaisseur de ma brume. Rester, déguerpir? Pour aller où? La réponse m’élude, tout s’éloigne de moi. Où est-ce l’inverse?

Écrire. Je plonge, à défaut d’oxygène. De ma fenêtre, la neige fond sur mes souvenirs.

À Santiago, les manifestants envahissent les rues, tapent sur des casseroles, baladent des banderoles, affichent leur souffrance, leur révolte. Les graffitis prolifèrent. Les carabiniers cernent les insurgés. Aux armes! Boucliers, gourdins, bombes lacrymogènes, de caoutchouc. Les éborgnés pullulent. Des truands s’infiltrent dans le chaos, incendient des pneus, barrent les routes, taxent les voyageurs. La terreur s’insinue dans les esprits.

Je poursuis la ligne du temps jusqu’à Catacamas. Notre jeep s’arrête près d’une fontaine sur la route caillouteuse qui fend la jungle hondurienne. Le soleil plombe sans pitié, la sueur dégouline sur nos visages. Des soldats courent très vite vers nous, émergent des arbres; ils transportent leurs kalachnikovs et du gibier ligoté à une grosse branche… Ils veulent se laver de son sang. Le gibier, c’est le cadavre d’un homme abattu.

Je filme. Je fuis, de mon fauteuil traverse en trombe les continents.

J’arpente Héliopolis qui m’a vu naître. La rue de mes parents. L’immeuble aux balcons arrondis. Je monte à l’étage. Une ancienne voisine m’ouvre. Nous pleurons le passé. Le Caire, je m’égare dans ses rues. Le fantôme de Naguib Mahfouz traîne à Khan El-Khalil. Voilà, l’Immeuble Yacoubian qui a servi au film, puis Talaat Harb, le centre-ville. Un climat d’instabilité règne.

Je me propulse dans le désert de Siouah; dattes et goyaves s’offrent dans l’oasis aux mille parfums. Mais le sable triomphe; les hommes aussi. Un fellah tire un âne; l’âne tire une charrette; la charrette transporte l’opprobre : dix femmes, cinq fillettes, toutes en bleu, toutes en burqa. Prisons individuelles. Mon cœur se brise.

Je fuis encore, bien à l’abri dans mon pays de glace.

Je rejoins le bord de mer libanais. Une roquette quitte Tripoli, passe au-dessus de ma tête, fonce sur Beyrouth. Mon oncle, ma cousine, sa famille? Ils sont saufs. Longer la rue Hamra, la rouge. En chemin, les poubelles flambent. Sur la place des Martyrs, la statue de bronze est criblée de projectiles. À Harissa, perchée sur la montagne, Notre-Dame du Liban ouvre ses bras.

J’atterris à Yaoundé. Végétation luxuriante, sauvage, colorée. C’est la guerre aux serpents, aux fourmis, aux moustiques à la tombée du soir. Afrique chérie, aux moultes couleurs. Pagnes bariolés, bouis-bouis, taudis, le long des chemins de poussière… Luxe et misère se côtoient joyeusement. Soudain, des voix hurlent. « Au voleur! Au voleur! » Un type court comme un dément. La foule le rattrape, lui arrache la chemise, le bat. Justice de la rue.

Je laisse là-bas un bout de cœur, un brin d’épouvante me vomit chez moi, dans mon refuge.

Au loin m’attendent tant de frayeurs, mais tant d’aventures, de joies, d’accents mélodieux, de bras étrangers. J’épouse l’espoir de leur tendre mon visage, de tresser mes mots aux leurs, d’embrasser leurs histoires. L’absence de passerelles déchire l’horizon. Un manque se creuse entre nous. Trop de paysages quittent mon destin.

Chercher l’horizon inconnu. Comment atteindre le ciel? En vain, je cherche à agripper l’aile d’un oiseau. Sans moi, il prend son envol.

Texte par Alain Beaulieu:

La plus belle suite

L’homme se tenait dans l’ombre du Château Laurier, une cigarette au bec qu’il n’allumerait pas puisqu’il venait d’arrêter de fumer trois jours plus tôt. Depuis que la pluie avait cessé, le vent de la nuit soufflait sur Québec une brume inquiétante, que les lampadaires teintaient ici et là d’un ocre discret.

Elle lui avait écrit de son Espagne natale, un rendez-vous de fin de pandémie. Il n’y avait cru qu’à moitié. Après tout, ils n’avaient passé que quatre jours ensemble, et c’était bien avant l’arrivée du virus. S’étaient rencontrés là, dans le hall de l’hôtel où il avait l’habitude de séjourner quand il passait par la capitale. Sa première et unique aventure depuis sa séparation, un baume sur une année difficile.

Il a ouvert son téléphone, a rafraîchi la page des arrivées à l’aéroport Jean-Lesage. Le vol en provenance de Madrid, avec une escale à Montréal, avait été retardé et n’arriverait que dans trente minutes.

Il avait envoyé le chauffeur de l’hôtel la cueillir à sa sortie de l’aérogare. Il avait inscrit lui-même le nom de son invitée sur son carton – Liliana Hernandez – et l’avait décrite succinctement : grande, cheveux foncés, lunettes rondes sur un nez aquilin… Le chauffeur avait souri, complice, en acceptant le pourboire qu’on venait de lui glisser dans la main.

La pluie avait patiné le décor, les lumières du Manège militaire striant le bitume, et un remugle de terre humide montait des plaines d’Abraham. Il a replacé sa cigarette sur son oreille et a remonté la pente de l’avenue Wilfrid-Laurier jusqu’à la statue du Général de Gaulle autour de laquelle un groupe de Français visiblement éméchés avait improvisé une cérémonie aux chandelles arrosée de bière québécoise et de vin bordelais.

Un tintement de clochette a illuminé son téléphone. Liliana lui annonçait par texto son arrivée imminente à Québec, avec deux coupes de champagne en guise d’icônes. Les touristes français ont applaudi comme pour répondre au message, ce qui l’a fait sourire. Votre carrosse vous attend, a-t-il texté en retour, et je nous ai réservé la plus belle suite de l’hôtel.

Partout la ville renaissait après des mois de couvre-feu, et cette effervescence l’a poussé vers la Grande-Allée, bondée même si bien des commerces avaient fermé leurs portes. Les gens déambulaient par petits groupes au centre de la chaussée comme aux festivités du 31 décembre alors que des bourgeons naissaient les premières pousses du printemps.

Il s’est laissé porter par la foule et a regagné son hôtel, qui lui aussi reprenait vie après la disette. Contournant la file qui venait de se former devant la réception, il a salué le chasseur, filant vers le bar pour commander le champagne avant d’entrer dans le fumoir pour allumer sa cigarette, dans l’attente impatiente de celle avec qui il allait passer la nuit.

Texte par Maude Déry:

L’impermanence

Voyager est une façon de fuir notre quotidien étouffant, d’élargir nos horizons, de découvrir d’autres cultures et, par le fait même, d’ouvrir nos œillères, de modifier notre perception du monde, de l’Autre. La pandémie a freiné ce mouvement considéré par certains comme salvateur. Elle nous a forcés à reporter notre attention sur nos propres migrations intérieures, celles que l’on ne prenait peut-être plus la peine d’interroger. Nous avons été projetés, malgré nous, dans un univers que l’on croyait bien connaître et qui, tout à coup, nous est apparu étranger. Il a fallu se réapproprier notre identité, nos valeurs, nos désirs, nos blessures. Il a fallu se montrer honnêtes envers nous-mêmes. Nous sommes devenus aussi fragiles et vulnérables que la terre sur laquelle nous marchions.

Hélène Dorion décrit de façon remarquable notre tendance à éviter les événements difficiles au lieu de les embrasser pour mieux nous transformer : « Nous développons rapidement le réflexe de chercher à éviter les situations inconfortables et à ramener vers le connu ce qui semble vouloir y échapper. Tout doit forcément être noir ou blanc, nous avons une aversion pour le gris, pour ce qui n’est pas linéaire et ne va pas du point A au point B par une droite. D’instinct, nous réagissons à l’inconfort par la fuite, niant par là l’expérience qui nous est offerte.[1] » La pandémie ne nous a pas laissé le choix : la fuite n’étant plus possible, nous avons dû nous tenir au plus près de ce qui nous constitue : l’impermanence. L’impermanence de l’instant, de la vie, de ce socle sur lequel nous nous tenions et que nous croyions inaltérable. Nous avons remis en question nos croyances, nos exigences démesurées.

Certains se sont découvert des talents insoupçonnés, ont pris le temps de reconnecter avec une partie d’eux qu’ils n’avaient peut-être jamais pris la peine d’écouter. Le confinement nous a poussés, malgré nous, à apprécier ce que la nature avait à nous offrir, à sillonner les recoins oubliés de notre ville, à nous émerveiller devant la fonte des neiges, le chant des oiseaux, le miroitement du soleil sur les rivières à peine délivrées des glaces. Nous avons voyagé autrement, dans un espace qui nous apparaissait dorénavant bien plus vaste que ce qu’il laissait présager. En ce sens, nous avons modifié notre regard sur le monde, découvrant ainsi une force tranquille couvant sous nos barricades échafaudées sur d’illusoires certitudes. Nous avons compris que nous pouvions être une maison pour nous-mêmes, que notre existence, seule, suffisait. Nous avons appris à nous arrêter pour mieux retrouver le simple plaisir de vivre, le simple plaisir de respirer. Nous avons prêté attention à notre détresse, nous lui avons donné la tribune qu’elle méritait, nous ne l’avons pas refoulée sous les injonctions quotidiennes, mais plutôt accueillie pour ce qu’elle était : un moyen de nous détourner de notre égo.

Nous avons redécouvert le pouvoir salvateur des mots, la grande sagesse cachée des livres, de toute forme d’art. Nous avons cherché dans les écrits des autres une forme de réponse, un écho à nos doutes les plus profonds. Chaque œuvre lue, vue, est devenue une nouvelle traversée vers l’Autre, une tanière où nous réfugier pour mieux contempler l’orage.

[1] DORION, Hélène, Recommencements, Montréal, Druide, 2014, p. 38-39.

Texte par Jean Désy:

Vivre pour voyager

Voyager pour mieux respirer

Survivre pour mieux prier

Voyager pour éterniser

Au cœur de tous les cosmos

Et des vagabondages les plus fous

En réalité comme en imagination

Vivre pour voyager

Quand partir n’est pas fuir

Mais chercher toute sa vie

Le bout de chacun des sentiers

De chaque sommet où l’air sent le ciel

Là où naissent les vrais départs

Menant à l’outre-vie à l’Autre-vie

Vivre pour risquer sa vie

Mais qui souhaite toucher la mort

Bien que la descente d’une rivière du Nord

En canot à travers les glaces d’avril

En vaille plus que la peine

L’essentialité pour tout nomade

Restant la métamorphose

Créée par toute expédition

La course en kayak sur le Saint-Laurent

Entre la pointe d’Argentenay et Blanc-Sablon

Comme la transhumance l’exploration

Les rencontres et mille discussions

En dix langues et cent dialectes

Afin de rire de boire et de chanter

Assis autour d’un feu allumé

Par des Innus des Cris ou des Maoris

Décoller voyager nomadiser

Sur un voilier avaleur de marées

Entre le pont de Québec et l’Acadie

Ou en ski de fond pour une traversée

Entre le centre-ville de Montréal et Kuujjuaq

À travers les lichens où gambadent les caribous

Raccordant la Baie-James à l’Ungava

Là-bas tout aux confins du pays inuit

Et des plus ancestraux coureurs de froid

S’envoler pour déguerpir et planer

Dans un « voyage au bout de la nuit »

Tant dans son corps que dans son esprit

En parcourant pendant soixante-dix nuits

Couché sur une banquette du Transsibérien

Tous les romans de Dostoïevski

Comme les essais de Bernard Moitessier

Celui qui fit le tour du globe en solitaire

En poète en amoureux de la mer

Sur le « Joshua » remisé à La Rochelle

Vivre en reconnaissant l’art du voyage

Lors d’une cordée dans l’Himalaya

Toujours en chair en os et en esprit

Si nécessaire pour la paix de l’âme

Chez tout nomade invétéré

Qui un jour sentit jaillir dans ses veines

Le tumulte des coureurs de bois

Eux qui ont aimé si passionnément portager

Entre Trois-Rivières et les Aléoutiennes

Pour un beau jour atteindre la planète

D’un Petit Prince qui se laissa piquer

Par le destin changé en serpent

Afin de poursuivre le plus difficile

Mais aussi ce qui est primordial

Si déterminant pour le vol de l’âme

C’est-à-dire l’ultime voyagerie

En direction de la terre promise

Il n’y a pas vraiment d’autres façons d’être

Que de renaître le long d’une paroi glacée

Au Kilimandjaro comme au mont Blanc

Ou à cent pas de la crête sommitale

Du Chomolungma tibétain

Là où cent mille soleils se confondent

Là où les dieux et déesses intercèdent

Pour l’être de défis qui accepte

De tout sacrifier selon les apparences

Afin de ne rien sacrifier en vérité

Ni de ne jamais bafouer l’art si nécessaire

D’apprendre à marcher courir et grimper

Jusqu’aux portes de la Joie

Texte par Marie-Ève Muller:

Touriste chez soi

Le carcan de glace du Saint-Laurent craquèle sous l’assaut du soleil printanier. Au loin, le caquètement des bernaches annonce la fin des bottes et pelisses. Bientôt, le sang affluera dans nos jambes engourdies comme la sève dans les érables. L’envie de quitter notre nid douillet se fera de plus en plus pressant, surtout après un long hiver de confinement. Si, comme moi, les voyages rythmaient votre vie, l’immobilité imposée par les mesures sanitaires deviendra peu à peu insupportable. En voiture, en vélo, à pied, à la rame, peu importe! Tous les moyens seront bons pour fuir les murs trop vus ces derniers mois.

Partir. Mais pour aller où, alors que les frontières sont fermées, les avions absents du ciel? Déjà, depuis quelques années, ma posture par rapport aux voyages changeait. Comment justifier mon empreinte écologique pour traverser océans et continents dans le seul but de mon propre émerveillement? Comment visiter des pays, des peuples, sans reproduire un colonialisme nouveau genre, insidieux, qui folkorise les habitants et les maintiennent en état de pauvreté sous prétexte de faire « rouler » l’économie? Lors de mon dernier voyage, ma posture de touriste m’avait pesée. Les ganses de mon sac à dos trop lourd meurtrissaient mes épaules. Peut-être que les temps avaient changé… Ou moi.

Avant même la pandémie, je recentrais mon désir de voyage au cœur de mon pays. Melbourne en Estrie ne titille peut-être pas l’imaginaire de la même façon que celui en Australie, mais quand même, la région a à offrir. Que n’ai-je pas encore découvert dans ma propre cour? Et si je redécouvrais ma ville avec la même ouverture que lorsque je me perds dans les rues d’Hanoï ou que je combats le vent à Reykjavik?

Ce que j’aime du voyage, c’est d’être habitée par ma vulnérabilité. Perdre mes repères, le contrôle sur la situation. Voyager, c’est provoquer la rencontre et l’émotion. Engager la conversation avec la serveuse au restaurant, s’assoir sur un banc pour reposer ses jambes endolories d’avoir arpentées parcs et ruelles à la recherche d’une sculpture cachée et converser avec un promeneur. C’est demander son chemin à un humain et pas à un GPS, parce qu’on n’a qu’une vieille carte en papier avec un cerne de café là où on veut aller… Voyager, c’est oublier son budget le temps de quelques jours ou encore de se donner le défi de vivre avec trois billets, pas plus. C’est dilater ses narines à la recherche des meilleures saveurs, entrer au hasard d’un boui-boui, trainer à la terrasse d’un café pour prendre le pouls d’un lieu. Partir à sa propre rencontre, à l’écoute de son propre rythme. Se lever avec le soleil pour profiter d’un quartier assoupi ou rester sous la couette jusqu’au check out.

N’en pouvant plus des mêmes quatre murs, et malgré la pandémie, j’ai choisi de prendre des vacances. De voyager, ici, dans ma propre ville. Je réserve une bonne table, de celle que je m’offre en voyage, mais si peu chez moi. Je dors à l’hôtel, dans des draps qui ne sont pas les miens, duveteux et blancs. Du haut de ma chambre, j’admire le sillage bleu d’un cargo dans la marée blanche du Saint-Laurent. Sous moi, les marcheurs profitent du soleil sur les Plaines comme les coureurs doivent envahir Central Park. Peut-être même parlerai-je à une inconnue, lui demanderai sa recommandation de meilleur point de vue sur la ville. Qui sait, je ne le connais peut-être pas.

Le voyage n’est pas la destination. Le voyage, c’est un état d’esprit.

Texte par Mattia Scarpulla:

La Terre de Feu

Graziella conclut en italien :

― D’accordo! La Terra del Fuoco.

Un silence, dans la profondeur duquel je déguste la préparation du départ, le trajet jusqu’à l’aéroport, les déambulations dans les salles d’attente, mon arrivée à destination et dans les bras de mes deux amies, puis je bois une gorgée de thé, et dis en français :

― La Terre de Feu. Ça me va. Quand?

Sara s’éloigne de son écran tout en passant de l’italien au français :

― Deux heures qu’on discute! Il me faut vraiment una pausa pipì. Dopo vi spiego pourquoi je crois qu’on pourrait se revoir en septembre.

Le bruit de ses pas s’atténue jusqu’à disparaître.

Notre périple autour de Whitehorse, à l’été 2017. Les fiords du Nord-Ouest islandais en février 2018, neige, brume et invention d’histoires avec des moutons ensorcelés et des fantômes. L’Alaska en 2019, quatre mois ensemble, en voiture ou en randonnée dans le désir d’aller plus loin, de s’émerveiller devant le panorama d’une forêt ou d’un lac. Quatre mois ensemble, comme si nous avions su que notre voyage en 2020 ne serait pas possible.

Sara réapparaît avec une tasse de café fumant. Elle s’assoit sur son canapé drapé d’un tissu à la décoration labyrinthique rouge et violet. Graziella de profil, sur sa chaise berçante, le léger grincement du mouvement répétitif dans la pénombre. Je suis assis sur mon tapis de yoga, ma théière près de moi. Notre rituel du dimanche. Début de l’après-midi pour Sara à Toronto, et moi à Québec; début de soirée pour Graziella, à Rome, où déjà le soleil se couche. Nous entremêlons des phrases en italien et en français pour remplir la distance, pour regretter d’avoir choisi des professions qui nous ont précipités des deux côtés de l’océan, au lieu de continuer de vivre dans notre quartier d’origine à Bologne.

Notre rituel du dimanche dure des heures, jusqu’à ce que notre imagination nous fatigue. Et là, enfin, nous trouvons le voyage idéal. La Terre de Feu.

Chaque année, nous avons pris l’habitude d’arpenter des territoires immenses, à l’écart des infrastructures humaines, pour célébrer notre amitié, prendre le temps de nous raconter nos amours, nos rêves, notre travail. La Terre de Feu, une fois atteinte, tentes et provisions sur le dos, aurons-nous le droit de voyager dans un désert de roches cerné par des vagues? Nous apporterons nos masques et notre gel hydroalcoolique, bien sûr. Mais en aurons-nous besoin? La Terre de Feu, pourquoi pas?

Sara affirme :

― Je peux obtenir mon mois de septembre.

Graziella rebondit :

― Domani, j’en parle avec mon équipe.

Je hurle, heureux :

― Et moi avec ma chef!

Sara applaudit, puis lève un index, comme si elle voulait poser une question :

― In settembre, il faudrait que nous retournions en Islande. On dit que les aurores boréales sont incroyables.

Le visage de Graziella et le mien affichent l’étonnement. Je me plains en gesticulant :

― Ah no! La Terre de Feu ou l’Islande?

Sara poursuit, songeuse :

― Parce que, si on loue une maison au milieu des terres, au nord, vous savez, après Holar…

Nous l’interrompons en éclatant de rire. Elle secoue la tête, soupire, puis rit avec nous.

Nos mains s’approchent des caméras, cherchent à toucher les autres doigts, sentir leur texture. Une excuse pour ne pas se quitter, étirer le temps. Spéculer encore trente minutes, une heure.

Graziella reprend les choses en main :

― Bon! Cette semaine, on s’informe pour prendre nos vacances. Dimanche prochain, on reparle des dates. Vas-y Sara. Allora, cette idée d’aller voir les aurores boréales…

Personnalités

Après plus d’un an à vivre une pandémie mondiale, nous avons demandé à certaines personnalités publiques de nous faire parvenir un texte décrivant leur sentiment dû à l’impossibilité de voyager durant la dernière année.

Voici les textes reçus par certaines de ces personnalités. Merci de votre collaboration!

Texte de Yves-François Blanchet

Chef du parti du Bloc québécois

L’idée même du voyage interpelle des formes, des vents, des couleurs, des soleils, des saveurs et des musiques, des odeurs et des sensations créées par la différence et l’histoire. On ne réalise jamais autant le privilège qu’on a de sillonner le monde que lorsqu’on en est privé, alors qu’il y a moins d’un siècle, tant de nous quittaient à peine leur région natale. Tôt ou tard, nos pas nous ramènent plus près de chez soi, et dans mon cas, me tirent irrésistiblement vers la seule capitale de ma nation, fière et française, vers cette ville de Québec où je me sens chez moi, où je me rends au moindre prétexte, ou sans raison autre que le bonheur. Ce bonheur me manque. J’y reviendrai au premier jour.

Texte de Jean-Paul Desjardins

Administrateur de sociétés

Voyager, c’est rencontrer!

Que peuvent faire des personnes qui sont quadraplégiques, ou encore des personnes qui ont été emprisonnées pour de longues périodes, avec raison ou à tort? Rêvent-elles à voyager? Comment le font-elles? C’est le début de ma réflexion, le voyage, c’est l’ouverture, la possibilité de découvrir quelque chose, une culture, des gens différents ou semblables. Nous pouvons le faire par la lecture, en rêvant, en fermant tout simplement les yeux, ou tout bonnement en regardant un documentaire, un film qui nous amène ailleurs! … En s’imaginant un univers, des personnages, comme le fait J. K. Rowling, ou encore Tolkien.

De plus en plus, les inventions technologiques nous plongent dans des univers qui nous semblent réels; voyageons-nous alors, sommes-nous ailleurs? Découvrons-nous quelque chose de nouveau par la réalité augmentée? Voyager, c’est d’abord la rencontre, c’est explorer, c’est connaître un nouvel aspect de quelqu’un, c’est s’intéresser à l’autre, peu importe la façon dont nous le faisons. La belle, la vraie rencontre peut avoir lieu au coin de la rue, chez soi, en Thaïlande, en allant marcher… pourvu que la personne humaine demeure au centre de notre démarche, de notre voyage… Voilà, j’espère vous avoir déjà fait voyager!

Jean-Paul Desjardins, toujours à la poursuite de nouvelles rencontres!

Texte de Alicia Despins:

Conseillère municipale, district Vanier-Duberger

Membre du comité exécutif et responsable de la culture, de la techno-culture et des grands événements – Ville de Québec

Le voyage, c’est la découverte, c’est l’aventure.

Pour beaucoup d’entre nous, c’est un besoin inexplicable, une façon de briser la monotonie du quotidien ou de relativiser notre existence, la replacer dans un contexte mondial. Chamboulant tous les aspects de nos vies, la pandémie n’aura heureusement pas réussi à éradiquer notre goût du voyage même si celui-ci prend un tout nouveau sens.

Les citoyens de Québec ont redécouvert leur ville au courant des derniers mois. Que ce soit à travers un concert virtuel, capté dans notre salle de spectacle favorite, par l’apprivoisement d’un sentier urbain de raquette, via une escapade à l’hôtel pas loin de chez-nous ou par l’entremise d’un repas du restaurant du coin livré à la maison, les petites choses du quotidien sont redevenues les joyaux qu’ils ont toujours été.

Pour moi, cette redécouverte de ma belle ville de Québec s’est faite grâce à mes pieds et à mes bottes bien lacées. De longues marches à travers des quartiers et des rues que je connaissais trop peu. Accompagnée uniquement d’un roman, mes marches furent ponctuées d’évasion, à coup de chapitres, confortablement installée sur une chaise Adirondack, une petite pause à une place chaleureuse comme on le ferait à un café à Paris, une place publique à Marrakech ou un marché extérieur à Lima.

Texte par Sabrina Ferland

Présidente, Bellita spectacles sur mesure

Apprécier ce que l’on a

C’est toujours bon de se rappeler qu’il faut apprécier ce que l’on a au quotidien. Mais quand ce qui nous semblait acquis devient soudainement inaccessible, on se rend compte à quel point tout cela nous manque.

Pour ma part, le besoin de voyager se fait ressentir au moins deux fois par an. Chasser la grisaille de novembre ou casser le froid de février m’a infiniment manqué cette année. J’ai besoin de soleil, de liberté et de temps pour moi. Ça n’a pas été évident de combler ce vide.

L’après-pandémie changera à tout jamais notre façon de voyager. Ce sera un peu comme un « avant et après 11 septembre ». Les règles sanitaires vont sans doute demeurer, et la vigilance concernant les consignes sanitaires sera de mise encore longtemps et partout. Il y a quand même du bon dans tout ça.

Évidemment, on va beaucoup l’apprécier, notre première escapade à l’étranger.

Je crois cependant que chaque épreuve nous envoie des messages qui faut tenter de comprendre, et c’est à nous de nous adapter à la réalité du moment et d’assumer les conséquences qui en découlent. Notre belle planète a besoin qu’on prenne soin d’elle; on le sait depuis longtemps, mais c’est comme un cri d’alarme qu’on a entendu résonner, comme un « Au secours! Réveillez-vous! ». Il y a toutes sortes d’opinions et de théories là-dessus; en ce qui me concerne, la situation de la COVID m’a sensibilisée et incitée à faire encore plus attention à mon environnement et aux gens qui m’entourent.

Le fait de voyager moins à l’extérieur du Québec nous donnera assurément plus d’opportunités pour prendre le temps de découvrir davantage nos trésors locaux, nos régions et tous leurs attraits. Combien de fois aie-je discuté avec des gens qui m’ont dit n’avoir encore jamais vu le Lac-Saint-Jean. Pourtant, durant certaines semaines estivales, mis à part la couleur de l’eau, on s’y croirait comme au Mexique! Et la Gaspésie, avec ses montagnes et ses paysages à couper le souffle, Charlevoix et son Isle-aux-Coudres débordante de richesses et de perles secrètes… De quoi nourrir à souhait son besoin d’escapades! Bien sûr, la découverte de cultures différentes a un côté dépaysant supplémentaire; néanmoins, si c’est ça, s’adapter à la réalité, je crois que c’est un beau « prix de consolation »!

Apprendre à être bien chez soi et à encourager l’économie locale constitue aussi un effet secondaire positif de cette pandémie. On n’a jamais été autant sensibilisé au fait de s’entraider et de comprendre l’importance du mot « solidarité » et de la fierté du patrimoine. J’ai vu des amis se vanter sur les médias sociaux d’être allés à tel endroit ou d’avoir dégusté le « take out » d’un certain resto pour ensuite en faire la promotion. On aime ça, et on en redemande! Quand on voit nos belles institutions souffrir et même s’éteindre, on tend la main, on pose des gestes. Ça aussi, c’est beau, et j’espère sincèrement qu’on continuera à le faire une fois les nuages gris dissipés…

Texte de Liza Frulla

Directrice générale, Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

Depuis plus d’un an, nous vivons collectivement une crise sans précédent qui nous a forcés à cultiver la résilience. Osons voir dans ce grand bouleversement l’opportunité pour les Québécois.es de se réapproprier leur territoire. Inutile de traverser l’océan pour découvrir des montagnes majestueuses; voyager au Québec permet aussi de voir la mer… L’expérience du tourisme local est également une occasion de célébrer nos excellents produits, le savoir-faire de nos producteurs et la créativité de nos chefs. Parlez-en aux voyageurs des quatre coins du monde : les Québécois sont passés maîtres dans l’art de l’accueil !

À titre de plus grande école hôtelière au pays, l’Institut de tourisme et de l’hôtellerie du Québec est toujours à l’affût des transformations de notre industrie. Trois grandes tendances se dessinent pour l’avenir : la santé des voyageurs sera désormais au cœur des préoccupations, le tourisme se voudra durable, plus respectueux de l’environnement et de la société, et l’intelligence artificielle fera son entrée dans nos pratiques, permettant aux professionnels de l’accueil de se concentrer encore davantage sur les rapports humains.

À l’ITHQ, nous formons les piliers du tourisme au Québec. Nous nous enorgueillissons de chacune des belles carrières que mènent nos diplômés dans le merveilleux monde du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration. Et nous sommes fiers de voir Aude Lafrance-Girard, diplômée de l’ITHQ, à la tête de l’Hôtel Château Laurier Québec. Elle participe avec brio à la relance de notre industrie en vous invitant, elle aussi, à célébrer votre Québec.

Texte de Anne Hudon

Directrice générale, Festival d’été de Québec

Des vacances dans ma ville

La pandémie nous a imposé un temps d’arrêt. Cette pause nous a fait prendre conscience encore davantage de l’environnement dans lequel nous vivons, tous les jours. En ce qui me concerne, lorsque j’avais besoin de repos ou de changer d’air, la solution tout en haut de ma liste était de partir en voyage. Pas nécessairement toujours très loin, mais partir. La sensation de découvrir une nouvelle montagne, un nouveau restaurant, une nouvelle rue…voir la vie d’un nouvel angle pour se ressourcer.

J’aime profondément notre ville, un endroit dont le décor magnifique et les quartiers animés m’inspirent. Lorsqu’on a compris que la pandémie était dans nos vies pour un bon moment, on a donc choisi de partir en voyage dans notre propre ville. On a vendu notre maison pour s’installer en plein cœur de Québec de manière à profiter de l’ambiance urbaine et fréquenter quotidiennement les petits commerces du quartier. Et que dire du plaisir d’aller travailler à pied lorsque mon horaire le permet. Mon trajet devient alors comme un petit voyage!

J’encourage les gens de Québec à se gâter en séjournant un soir dans un hôtel de notre belle ville cet été!

Texte de Pierre Jobin

Journaliste

Un an sans voyager

Voyager c’est aller vers l’autre et cet autre nous manque.

Le voyage, on le rêve plusieurs semaines avant de le faire.

C’est la soupape pour la dure année de travail que l’on vient de terminer.

La pandémie nous a illustré clairement l’importance que l’on accorde à ce rituel.

La pandémie a mis en lumière son rôle dans notre équilibre mental, dans notre joie de vivre.

Aujourd’hui, nous sommes en deuil de ces aéroports bondés, grouillants, de ces agents de bord qui nous accompagnaient pendant quelques heures, du léger stress avant d’atterrir et de cette douce euphorie quand les portes s’ouvraient.

Quand la pandémie sera chose du passé, nous reprendrons nos voyages mais je crois en appréciant chaque minute, un peu comme si c’était le dernier. Nous serons plus sensibles à la beauté des lieux et des gens qui les habitent. Ce sera le cas tant au pays qu’à l’étranger.

Les livres de ces lieux inconnus qui nous ont gardé éveillés, nous accompagneront pour terminer leur mission.

J’ai déjà choisi l’endroit où j’irai prendre mon café pour célébrer le décès du Covid 19.

Pour moi ce sera Prague, un désir inachevé et le désir c’est le billet d’avion du cerveau

Texte de Stéphan La Roche

Président-directeur général, Musée de la Civilisation

Je voyage dans ma tête

D’aussi loin que je me souvienne, le voyage a toujours fait partie de ma vie. J’avais des parents toujours en mouvement, qui voyageaient beaucoup, sur le territoire québécois comme à l’étranger. Et comme j’étais le petit dernier, ils me trainaient partout avec eux. On peut donc dire que j’ai eu la « piqûre ». Dès les premières années de ma vie d’adulte, j’ai pris mon baluchon à mon tour pour découvrir de nombreux pays, jusqu’à m’installer pour vivre en France pendant quatre ans. Évidemment, toutes ces pérégrinations m’ont laissé de vifs souvenirs.

En cette période d’immobilité, ce sont toutes ces images qui me reviennent et qui m’habitent. Souvent, le soir, je laisse mon esprit divaguer sur tel voyage ou tel autre en tentant de le reconstituer le plus précisément possible… Et, inévitablement, un déclic se produit à chaque rêverie : c’est alors que je me promets de retourner dans cette ville, revisiter ce riche musée ou aller découvrir ce quartier intriguant que je n’avais pas eu le temps de parcourir… Mon carnet de projets de voyage n’a ainsi fait que s’allonger durant cette pandémie. Ah ! Croyez-moi : je saurai bien trouver une façon de récupérer le temps perdu !

Texte de John R. Porter, C.M., O.Q.

Président du conseil d’administration de la Fondation Félix-Leclerc

Dans ma vie professionnelle comme dans ma vie personnelle, j’ai toujours carburé aux horizons d’ici et d’ailleurs : Îles de la Madeleine, canaux de France, Argentine et Chili, Sicile et Naples auront été au nombre de mes destinations depuis 2018. Je puis confirmer que le voyage vous garde vivant, car il nous inscrit dans l’espace et dans le temps.

Pour moi, le voyage s’est toujours conjugué en trois temps : le voyage dont on rêve, le voyage que l’on fait et celui dont on se souvient.

Au cours de la dernière année de pandémie, j’aurai dû me contenter de cultiver mes souvenirs et mes rêves de voyage en Corse ou dans les fjords de la Norvège. Mon prochain voyage à l’étranger, je l’apprécierai encore plus puisque j’aurai été privé d’une escapade en pays étrangers, contrairement à mes habitudes. Au cours des douze derniers mois de pandémie, j’aurai connu ce que j’appelle le voyage sédentaire, mais j’ai hâte de renouer avec les bonheurs d’un vrai départ. La dernière année aura tout de même eu quelque chose de bon, puisqu’elle aura constitué une opportunité en or d’ouvrir enfin les yeux sur les beautés qui nous entourent, mais que nous ne prenions plus le temps de voir. En ce sens, la pandémie se sera révélée une occasion d’améliorer notre façon de voyager tout en faisant du sur place.

Texte de Mélanie Raymond

Directrice générale, Carnaval de Québec

Chaque année lorsque l’hiver fond sous nos pieds et que les journées s’étirent doucement, la folle envie de prendre le large m’envahit. Que ce soit pour arpenter des fonds marins, m’émerveiller à la vue de paysages à couper le souffle, me laisser enivrer par des odeurs et des saveurs surprenantes, l’appel du voyage résonne en moi.

Le printemps 2020 a été brutal, soudainement tous les plans de voyages se fracassaient les uns après les autres. Ces doux moments de repos tant convoités me filaient entre les doigts. Rapidement il m’est apparu évident que la seule option serait de voyager dans notre belle province. De la contrainte est née une fabuleuse quête de nos richesses québécoises, que ce soit en Gaspésie, à L’Isle-aux-Coudres ou à Tadoussac, je me suis laissée porter et je m’y suis sentie en voyage!

« Le plus beau voyage c’est celui qu’on n’a pas encore fait. » – Loick Peyron

J’ai littéralement été séduite par des panoramas dignes des plus grands films, par une gastronomie riche et empreinte de fraicheur et surtout par des gens d’exception qui ont soif de nous faire découvrir les trésors dont regorgent leur région. Que ce soit à l’étranger ou tout près de la maison, la découverte passe par une ouverture d’esprit et l’envie d’être dépaysé. Notre façon de voyager aura certainement changée, notre façon de recevoir elle, sera plus que jamais la clé du succès de notre fabuleuse destination!

Texte de Martin Soucy

Président-directeur général, Alliance de l’industrie touristique du Québec

Comme piste de départ, voici quelques lignes de réflexion :

- Les voyageurs adorent partir à la découverte du monde et dès qu’on commence, on devient insatiable et on en veut toujours plus. L’après pandémie changera-t-elle nos façons de découvrir le monde?

- Pourra-t-on recommencer à voyager de la même manière après la pandémie? Les séjours se feront-ils plus rares mais plus intenses?

- Le fait de moins voyager peut ralentir cette envie ou nous amener à changer notre manière de faire. On découvre de nouveaux intérêts, on déplace notre temps et budget vers d’autres projets, d’autres loisirs. Quels sont-ils?

- La lecture peut aussi faire voyager n’est-ce pas?

Le tourisme : et si après ?

Depuis plus de 25 ans, je suis habité par le tourisme. D’abord parce qu’il nous fait entrer en contact avec d’autres et que ces rencontres humaines nous permettent d’offrir de nombreux moments de bonheur. Ces souvenirs que les gens ramènent à la maison et que nous créons en tourisme sont durables. Le tourisme m’a aussi amené dans le rôle d’ambassadeur de quelques régions et, maintenant, de tout le Québec. C’est unique de pouvoir présenter ce que nous avons de meilleur à offrir, d’accueillir, de guider et de faire découvrir. Je suis aussi touriste dans la vie, curieux, tant des splendeurs du Québec qui offrent tant de possibilités que d’ailleurs dans le monde pour nous inspirer.

La pandémie a certes mis un frein à tout cela et elle nous changera possiblement dans cet après. Le tourisme repartira plus fort, mais possiblement transformé après cette tempête. Notre besoin de contact humain nous fera peut-être prendre plus notre temps pour arrêter la frénésie de nos vies parfois trop hyperactives. On parlera de voyage tout comme de vacances comme des synonymes. Nous partirons moins souvent, mais plus longtemps. Nous irons à la rencontre des gens des localités avec un intérêt d’en connaître plus et de vivre pour vrai. Lorsque les artisans du tourisme recommenceront à accueillir plus librement et à présenter le Québec que la pandémie ne nous aura pas enlevé, nous redeviendrons ces créateurs de bonheur que nous sommes tous. Et si après ? Que j’ai hâte !

Public

Dans le cadre du mois de la francophonie en mars 2021, nous avons demandé au gens du public de nous écrire un texte décrivant leur sentiment dû à l’impossibilité de voyager durant la dernière année. Ce fût l’occasion de convier le public à un concours.

Voici quelques textes reçus. Nous débutons par le texte de la gagnante du concours. Bravo!

Texte de Audrey Dufour

Montréal

Mes rêves fantastiques

Dans ma chambre microscopique, je mange un plat asiatique dans un état léthargique.

Je rêve de paysages nordiques, de montagnes à pic, de fouilles archéologiques, de gens sympathiques et de restaurants gastronomiques.

Dans mes songes comiques et quelque peu atypiques, je me promène en Martinique à dos de bique entourée de moustiques cacophoniques et je roule dans le trafic de l’Amérique à l’Afrique pour voir les jeux Olympiques au cœur du Mozambique.

Puis, je fais un pique-nique quelque part en Belgique avant de me rendre en Antarctique où des phoques mélodramatiques me chantent avec raison le réchauffement climatique.

Mais dans notre univers apocalyptique, quand pourrais-je voir un monde utopique où les lieux dignes de critiques dithyrambiques seraient davantage qu’une histoire hyperbolique ?

Je ne souhaite pas être cynique, mais de façon cyclique, entre deux périodes de classement alphabétique de fiches académiques, je me demande quand finira cette période aseptique.

Mais ne finissons pas cette chronique, ou plutôt cette réflexion anecdotique et un peu poétique, sur un ton tragique.

Nous sortirons du liquide amniotique et nous aurons notre fin magique.

En attendant, j’ai mal à mon âme de beatnik, mais lunatique, je peux encore m’échapper de façon cosmique.

Et dans mes pensées astronomiques et fantasmagoriques, je serai Spoutnik en mode automatique mangeant de la banique au vinaigre balsamique.

Texte de Anick Thibodeau

Québec